- 優先業務に集中できず、本来の戦略的な仕事に時間を割けない

- 経理や人事などの専門業務の担当者を採用したいが、コスト的に難しい

- 繁忙期と閑散期の業務量の波が大きく、固定の人員採用が非効率に感じる

上記のような理由で、オンラインアシスタントの利用を考えている事業主や企業の担当者もいるのではないでしょうか。

| 【オンラインアシスタントサービスとは?】 |

|---|

|

専門スキルを身につけた外部の人材が、インターネットを介してさまざまな業務をサポートしてくれるサービスです。 単純作業から専門業務まで依頼でき、必要なスキルを必要な時間だけ柔軟に確保できます。 |

近年、オンラインアシスタントのニーズは増加しており、以下のような幅広い企業や事業者が活用しています。

- 大企業

- 中堅企業

- 中小企業

- 小規模企業

- 個人事業主

当編集部では、オンラインアシスタント12社を徹底比較して紹介しています。

利用目的別おすすめのサービスや選定基準も紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

オンラインアシスタントの導入を検討している企業や事業主の方にとって、少しでも参考になれば幸いです。

オンラインアシスタント12社を比較!各サービスの特徴やおすすめポイントも紹介

それでは早速、当編集部が以下の比較ポイントをもとに厳選した、おすすめのオンラインアシスタント12社を紹介していきます。

さまざまな角度から比較して厳選したので、オンラインアシスタントをお探しの企業や事業主の方にとって少しでも参考になれば幸いです。

Craudiaアシスタントは業務効率化を図りたい企業におすすめ

- 1人の専任アシスタントが継続して対応

- 追加料金なしで土日や深夜の業務対応が可能

- 業界最安級の料金設定(※)

業務効率化を図りたい企業は、Craudiaアシスタントがおすすめ。

チーム制ではなく専任のアシスタントが継続して業務を担当するからです。

一人の専任アシスタントが担当するため、業務の引き継ぎや説明の手間が省け、日によって品質にばらつきが起こることはありません。

専任性なので、一度指示した内容は継続して高品質に対応してもらえるのも大きなメリットです。

また、追加料金なしで土日・深夜の対応が可能。

通常の営業時間外でも業務をストップさせることなく進行できますよ。

加えて、月間30時間以上であれば10時間単位でカスタマイズできるため、自社の業務量に合わせたプランを選択可能です。

料金設定も業界最安級であり、12か月契約のフルタイムプラン(月間160時間)なら、月額324,000円(時給2,025円)からと、正社員を雇用するよりも大幅にコスト削減できます。(※)

業務量が急増した場合でも、デポジット制の時間超過対応(時間単価×1.2倍)で柔軟に対応できるため、繁忙期も怖いものなしです。

定型業務の効率化やコア業務への集中を図りたいなら、実績豊富なCraudiaアシスタントの導入を検討してみてはいかがですか。

| 運営会社 | 株式会社エムフロ |

|---|---|

| 公式サイト | https://craudia-assistant.com/ |

| 対応業務 | 営業、総務/人事、経理、サイト運用 |

| 最低契約期間 | 1か月 |

※「Craudiaアシスタント」公式サイトより(2025年3月31日時点)

Biz Hitsオンラインアシスタントは初めてオンラインアシスタントを導入する企業におすすめ

- オンラインアシスタントの導入サポートを無料で提供

- クライアントからの承認を得た人材のみがアサインされるためミスマッチを防げる

- 土日・祝日の稼働や深夜対応も追加料金なしで対応可能

Biz Hitsオンラインアシスタントは、株式会社エムフロと株式会社ビズヒッツの提携サービスとなっています。

Biz Hitsオンラインアシスタントは、初めてオンラインアシスタントを導入する企業におすすめです。

利用が初めての企業や事業主の方に向けて、無料の導入サポートからアシスタント採用後のアフターフォローまで一貫したサポート体制が整っています。

ミスマッチを防止しやすい仕組みが導入されているのもひとつのポイント。

事前にアシスタント候補者との面談機会も設けられ、クライアントからの承認を得た人材のみがアサインされる形になっているからです。

公式サイトには、「独自アンケート調査からプレスリリースまでをほぼ企画段階からお任せできた」と、高度な業務にも対応可能な点を高く評価している声も掲載されています。

その上、業界最安級の料金設定で、12か月契約のフルタイムプラン(月間160時間)なら月額324,000円(時給2,025円)から利用可能。(※)

土日・祝日の稼働や深夜対応も追加料金なしで対応可能なため、時間帯を気にせず柔軟な業務依頼ができます。

ビズヒッツとエムフロ両社の強みを活かした質の高いサポートを受けられるので、候補のひとつとして検討してみてください。

| 運営会社 | 株式会社ビズヒッツ |

|---|---|

| 公式サイト | https://bizhits-assistant.com/ |

| 対応業務 | 営業アシスタント、秘書業務、サイト運用業務 |

| 最低契約期間 | 3か月 |

※「Biz Hitsオンラインアシスタント」公式サイトより(2025年3月31日時点)

フジ子さんは低コストでアウトソーシングしたい場合におすすめ

- 業界水準のおよそ半額の料金設定(※)

- 幅広い業務を一契約で依頼し放題

- チーム制で安定して稼働してもらえる

低コストでアウトソーシングしたい場合はフジ子さんがおすすめ。

低コストで幅広い業務を依頼し放題なためです。

フジ子さんは、月額57,000円(税込62,700円)からという業界水準のおよそ半額の料金設定。(※)

低料金でありながら、多様な業務をひとつの契約内で制限なく依頼できます。

たとえば、「経理」「人事」「マーケティング」「翻訳」「デザイン」などがあります。

また、「チーム制」を採用しているため、1人のアシスタントが休暇を取っても業務が滞りにくいです。

その上、マニュアルがなくても依頼できるところも大きな魅力。

ヒアリングをもとにフジ子さん側でマニュアルを作成してくれるため、何から頼めばいいかわからない場合にもおすすめのサービスでしょう。

また、分単位での時間計上を採用しているため、「ひとつのタスクが数分で完了するような細かな作業」も気兼ねなく依頼できる点もポイント。

10時間単位で契約時間を選択でき、契約期間の縛りもないため、ビジネスの状況に合わせて柔軟に利用できます。

繁忙期だけ契約時間を増やすといった活用の仕方もあります。

官公庁も含む1,000以上(※)の導入実績があり、テレワーク先駆者百選にも選出されているため、信頼性もばっちり。

人手不足に悩みながらもコスト削減を図りたいなら、まず2時間分の無料トライアルから試してみてはいかがですか。

| 運営会社 | BPOテクノロジー株式会社 |

|---|---|

| 公式サイト | https://fujiko-san.com/ |

| 対応業務 | 経理、秘書/総務、人事、Webサイト運用 |

| 最低契約期間 | 1か月 |

※「フジ子さん」公式サイトより(2025年3月31日時点)

ココナラアシストは専門知識のある人材を柔軟に活用したい場合におすすめ

- 日本最大級90万人以上の登録者からマッチング可能(※)

- マンツーマン型のサービス形態

- 使い切れなかった時間は翌月への繰越しが可能

専門知識のある人材を柔軟に活用したいときは、ココナラアシストがおすすめです。

さまざまなスキルを持った登録者がいるため、幅広い業務に対応可能な人材を見つけやすいですよ。

具体的には、日本最大級90万人以上の登録者から厳選された人材を紹介してもらえます。(※)

また、チーム制ではなくマンツーマン型のサービス形態を採用。

業務の引き継ぎや説明の手間が省け、担当者との信頼関係を構築しながら効率的に業務を進められます。

加えて、月40時間から依頼可能で使い切れなかった時間の翌月への繰越しもできるなど、時間の柔軟性が高いのも魅力。

採用費0円で月額8万円からという料金設定は、正社員雇用に比べて大幅なコスト削減につながるでしょう。

業務開始後も稼働時間と作業内容を日次で報告し、オンボーディング支援もあるため、初めてリモートワーカーを活用する場合でも不安なく導入できます。

コア業務に集中するための時間創出や人材リソースの効率化を図りたいなら、ココナラアシストの導入を検討してみてはいかがですか。

| 運営会社 | 株式会社ココナラ |

|---|---|

| 公式サイト | https://assist.coconala.com/ |

| 対応業務 | 事務・秘書、人事・採用、経理・労務、カスタマーサポート、デザイン・制作、マーケティング |

| 最低契約期間 | 月40時間 |

※「ココナラアシスト」公式サイトより(2025年3月31日時点)

HELP YOUはチームでの業務サポートを求める企業におすすめ

- 平均5人のチームで業務を遂行するチーム制の採用

- 500人の経験豊富なアシスタントを最短3日で提案(※)

- 24時間以内の返信を保証している

「個人ではなくチームで業務をサポート」してほしいときは、HELP YOUがおすすめ。

専任の担当ディレクターがお客様の要望に合わせてアシスタントチームを編成してくれるからです。

具体例として、500人の経験豊富なアシスタントから構成される平均5人のチームで業務を遂行しています。(※)

業務マニュアルも作成するので、特定のアシスタントに依存せず、継続的に安定した品質でサービスを受けられます。

その上、RPAやAIを用いた業務の自動化により、速く正確に処理する技術力も強み。

コアタイムがなく24時間以内の返信を保証しており、海外から働くメンバーも在籍しているため時差を活用した対応も可能です。

セキュリティ面でも全アシスタントと秘密保持契約を結び、定期的なセキュリティ対策チェックを実施しています。

一人では対応しきれず、チームとして幅広いスキルを必要とする際には、HELP YOUの導入がおすすめです。

| 運営会社 | 株式会社ニット |

|---|---|

| 公式サイト | https://help-you.me/ |

| 対応業務 | 営業事務、秘書・総務・翻訳、経理、人事・労務・採用、マーケティング、広報、ECサイト、資料作成プレミアム |

| 最低契約期間 | 6か月、1か月〜(スポットプラン) |

※「HELP YOU」公式サイトより(2025年3月31日時点)

CASTER BIZ assistantは質の高いサポートを導入したい企業におすすめ

- 採用倍率「1/100」という厳しい選考を通過した人材のみを採用(※)

- 契約開始まで最短3営業日でサービス開始が可能

- オフィス訪問などのオフライン業務にも対応

質の高いサポートを導入したい企業は、CASTER BIZ assistantがおすすめです。

CASTER BIZ assistantでは、採用倍率「1/100」という厳しい選考を通過した優秀な人材のみがチームとして業務にあたっています。

依頼内容に合わせてチームを編成するため、専門的な知識や経験が必要な業務にも柔軟に対応できます。

フルリモート企業として初めて東京証券取引所グロース市場に上場した企業が運営しているのも強み。

ISMS取得済みで情報セキュリティ面も問題ありません。

「メルカリ」「GREE」「LIXIL」「鹿島」などの大手企業を含む累計5,000社以上(※)の導入実績があり、信頼性も抜群。

業務の依頼は専用システムやSlackからボタンひとつで簡単に行え、すぐにレスポンスしてくれるスピード感も魅力的です。

月10時間から利用可能で、12か月プランなら月額37,000円(税抜)からという柔軟な料金体系を提供しています。

加えて、オフィス訪問や郵送の依頼など、一般的なオンラインアシスタントサービスでは難しいオフライン業務にも対応しているところも、他社との大きな差別化ポイント。

契約開始まで最短3営業日(※)でサービス開始可能となっているので、急いでいる場合にもおすすめです。

| 運営会社 | 株式会社キャスター |

|---|---|

| 公式サイト | https://cast-er.com/ |

| 対応業務 | 秘書、事務、人事、経理サポート、翻訳、制作、その他 |

| 最低契約期間 | 1か月 |

※「CASTER BIZ assistant」公式サイトより(2025年3月31日時点)

Chatworkアシスタントは専門性の高い業務を効率的に任せたい場合におすすめ

- 5つの専門分野に特化したアシスタントサービスを提供

- プロアシスタントがチームで業務を行ってくれる

- マニュアルや育成が不要で迅速に導入可能

専門性の高い業務を効率的に任せたいときは、Chatworkアシスタントがおすすめ。

「経理」「労務」「総務」「採用」「WEB制作」の5つの専門分野に特化したアシスタントサービスがあり、それぞれの分野に精通したプロが担当。

具体的には、労務分野では入退社やライフイベント発生時の手続きにも対応するなど、専門性の高い業務を安心して任せられます。

また、国内利用者数No.1(※)のビジネスチャット「Chatwork」を運営するkubellグループが提供するサービスなのもポイント。

さらに、月額38,000円(年間プラン)からという競争力のある価格設定で、業務量に応じて柔軟に依頼できる点も魅力です。

契約時間が余った場合は無料で次月へ繰越しも可能なため、繁忙期と閑散期で業務量に波がある企業にも利用しやすいでしょう。

複数業務の組み合わせも可能で、ユーザーの要望に沿ったカスタムプランも用意されているため、自社の状況に合わせたプランが選べます。

マニュアル作成や人材育成といった初期投資が不要で、業務経験豊富な社員がチーム体制で対応してくれるので、ぜひ検討してみてください。

| 運営会社 | 株式会社kubellパートナー |

|---|---|

| 公式サイト | https://assistant.chatwork.com/ |

| 対応業務 | 経理アシスタント、労務アシスタント、総務アシスタント、採用アシスタント、WEBアシスタント |

| 最低契約期間 | 1か月 |

※「Chatworkアシスタント」公式サイトより(2025年3月31日時点)

クラウドワークスエージェントは長期的な業務改善を目指す企業におすすめ

- 1to1の担当者固定制を導入

- 600万人の人材データベースから人材を提案(※)

- 契約継続率95%の高水準を実現(※)

長期的な業務改善を目指す企業は、クラウドワークスエージェントがおすすめです。

多くのオンラインアシスタントサービスがチーム制を採用している中、クラウドワークスエージェントでは固定の担当アシスタントが業務に対応。

デザインや広告運用は月40時間から、その他の業務は月60時間からと、事業規模や業務量に合わせた柔軟な契約ができます。

また運営しているのは、600万人(※)という国内最大級のクラウドソーシングサービス「クラウドワークス」であるのもポイント。

クラウドワークスのデータベースから、経験やスキルがマッチする人材だけを厳選してご提案する仕組みのため、契約継続率95%(※)を実現しています。

契約後でもアシスタントとの相性が合わない場合、2週間を目安に変更できる柔軟性も魅力といえるでしょう。

最短4営業日(※)での業務開始も可能で、最低1か月からの契約が可能なため、ぜひ利用を検討してみてください。

| 運営会社 | 株式会社クラウドワークス |

|---|---|

| 公式サイト | https://landing.bizasst.jp/ |

| 対応業務 | 営業事務、経理、デザイン・コーディング、ライティング・編集、カスタマーサポート、広告運用、人事・労務、データ入力 |

| 最低契約期間 | 1か月 |

※「クラウドワークスエージェント」公式サイトより(2025年3月31日時点)

タスカルは少ない時間・コストでオンラインアシスタントを試したい場合におすすめ

- 業界の中でも低価格で利用できる

- 月々10時間という少ない時間単位から契約可能

- 幅広いバックオフィス業務に対応

タスカルは、少ない時間・コストでオンラインアシスタントを試したいときにおすすめです。

業界でも低価格な月額27,500円(税込/年間プラン)から利用ができるタスカルは、月々わずか10時間という少ない時間単位から契約が可能。

マニュアル作成が不要で初回打ち合わせで業務の整理をサポートしてくれるため、導入時に困ることも少ないでしょう。

あわせて、ひとつの契約内で「秘書」「人事」「経理」「WEBサイト運用」など、さまざまな業務を組み合わせて依頼できるのも魅力。

「経理に3時間、デザイン制作に7時間」といった柔軟な使い方が可能です。

契約時間を使い切れなかった場合も翌月以降に繰越しできるため、無駄なく活用できます。

さまざまな業務を少しずつ依頼したい場合は、タスカルは利用しやすいサービスですよ。

| 運営会社 | 株式会社Colors |

|---|---|

| 公式サイト | https://taskar.online/ |

| 対応業務 | 事務/秘書、採用/労務、経理、WEBサイト運用 |

| 最低契約期間 | 3か月 |

※「タスカル」公式サイトより(2025年3月31日時点)

なげっぱは業務を丸投げしたい企業におすすめ

- 窓口担当が業務内容や納期などに合わせて業務を管理している

- 業界最安値の価格設定(※)

- 契約期間内であれば使い切れなかった作業時間は永久に繰越し可能

業務を丸投げしたい企業は「なげっぱ」がおすすめ。

依頼後は、結果を待つだけという「投げっぱなし」スタイルを実現しています。

具体的には、窓口となるディレクターに依頼するだけで、業務内容や納期に合わせてチーム編成と進捗管理を行ってくれます。

また、業界最安値級の価格設定で、ライトプランなら月額35,000円から利用可能です。(※)

「事務作業」「経理」「人事」「WEB関連」など、幅広い業務を一律料金で対応。

そのため、「経理だけ」「WEB更新だけ」といった単一業務だけでなく、「経理を少し、資料作成も少し」といった複数業務の組み合わせでも同じ料金で依頼できます。

特に、他社では追加料金が発生しがちな専門業務も同一価格で対応している点は、コスト面で大きなメリットとなります。

さらに、繁忙期と閑散期で業務量に波がある企業でも、オンラインアシスタントサービスを無駄なく活用しやすいです。

使い切れなかった作業時間は契約期間内であれば翌月以降に繰越し可能な仕組みとなっているからです。

月の途中でのプラン変更も可能なため、急な業務増加にも柔軟に対応できる点も見逃せません。

レンタルサーバー事業で培ったレベルの高いセキュリティ環境で業務対応しているため、機密情報を含む業務も安心して任せられます。

契約期間の縛りがなく最短1か月から利用できるので、まずは1か月だけでも試してみてはいかがでしょうか。

| 運営会社 | TEAMWORKS株式会社 |

|---|---|

| 公式サイト | https://nageppa.jp/ |

| 対応業務 | ビジネス全般(資料・企画書の作成・添削、データ入力・文字起こし、データ整理・集計・エクセル作成、リサーチ・データ収集、経理・管理・事務サポート・代行、秘書・アシスタント、人事サポート・給与計算、英語翻訳・英文翻訳)、WEB・デザイン系(Webサイトの修正・編集・更新、バナー・ヘッダー画像作成、ECサイト構築・商品登録・代行、ブログ・CMS構築・カスタマイズ、Web素材画像の作成、動画編集・作成、サイト診断・アクセス解析・分析、SEO対策) |

| 最低契約期間 | 1か月 |

※「なげっぱ」公式サイトより(2025年3月31日時点)

i-Staffはセキュリティ重視の業務を依頼したい場合におすすめ

- 採用率1%の厳選された人材を採用(※)

- 満足できなかった場合には返金保証を提供

- オフライン業務にも対応

i-Staffは、セキュリティ重視の業務を依頼したい場合におすすめです。

個人情報や社内機密情報を含む業務は、社内勤務スタッフのみが対応するなど、セキュリティ対策を徹底しているからです。

加えて、採用率わずか1%(※)という厳しい基準で選ばれた優秀な人材のみが業務を担当。

また、通常のオンラインサービスでは難しい、「領収書・名刺・書類の整理」「ファイリング」「はがきや請求書の発送」などのオフライン業務にも対応。

8年の運営実績に裏打ちされた安定したサービス提供体制と、長期契約による割引や一括払いによる5%割引など、コスト面での工夫も見られます。

「返金保証」を付けているので、お試し候補としてもおすすめの一社といえるでしょう。

| 運営会社 | ファイブスターネット株式会社 |

|---|---|

| 公式サイト | https://i-staff.jp/ |

| 対応業務 | SECRETARY秘書業務、ACCOUNTING経理、WEB SITEWebサイト運用、HUMAN AFFAIRS人事、SALES ASSISTANT営業アシスタント |

| 最低契約期間 | 3か月 |

※「i-Staff」公式サイトより(2025年3月31日時点)

My Assistantは単純作業を依頼したい企業におすすめ

- 月10時間のプランが月額25,000円(税込27,500円)という手頃な価格設定

- 専用システムから単発・ルーティンを選択して依頼するだけのシンプルな操作性

- シンプルかつ迅速な対応で最短の納品体制を実現

My Assistantは、単純作業をオンラインアシスタントへ依頼したい企業におすすめです。

「文字起こし」「データ入力」「請求書作成」「リサーチ」「資料作成」まで幅広い業務に対応しているからです。

月額25,000円(税込27,500円)という業界最安値クラスの料金設定で、専用システム「マイアシWeb」から簡単に依頼できるシンプルな仕組みを提供。(※)

また、依頼・対応・納品以外の形式的なやり取りを極力省き、最短で結果を得ることに特化した効率的なサービス設計になっています。

各種依頼テンプレートも用意してあるため、初めての企業や事業者でも躊躇せずに依頼できるでしょう。

加えて、定期的な業務はタスクのルーティン化も可能なので、毎回依頼する手間も省けます。

契約時間は5時間単位でカスタマイズ可能。

「マイアシ calling」「マイアシ recruiting」といった電話代行や採用事務に特化したサービスも提供しています。

利用の際は手順をマニュアルや録画で示せば、基本的にはどんな業務でも対応可能なので、興味を持ったらぜひ相談してみてください。

| 運営会社 | 株式会社キャスター |

|---|---|

| 公式サイト | https://my-assistant.jp/ |

| 対応業務 | 音声データの文字起こし、誤字脱字チェック、データ入力、文章の転記、請求書作成、リサーチ、資料作成、営業日程調整、顧客リストの作成や整理、その他、事務業務 |

| 最低契約期間 | 月10時間 |

※「My Assistant」公式サイトより(2025年3月31日時点)

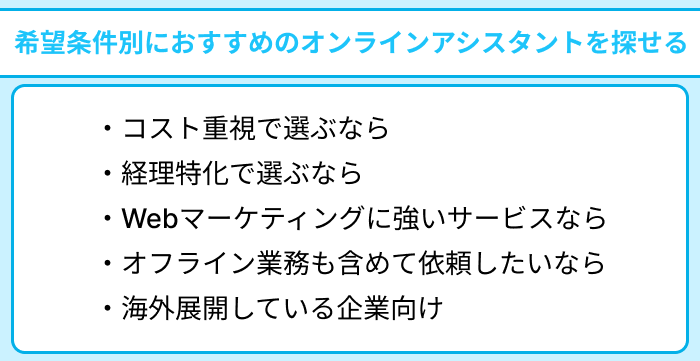

利用目的別から探せる|おすすめオンラインアシスタントをピックアップ

特定の業務を依頼したいために、オンラインアシスタント導入を考えている事業主や企業の担当者もいるのではないでしょうか。

オンラインアシスタントサービスは幅広い業務に対応している場合も多いですが、各サービスによって特徴や強みにしている業務が違うことも。

この章では、利用目的別におすすめサービスをピックアップしたので、ぜひ参考にしてみてください。

コスト重視で選ぶのにおすすめのオンラインアシスタント3社

コスト重視で選ぶなら、「My Assistant」「タスカル」「フジ子さん」の3社がおすすめです。

上記のサービスは業界内でも特に低価格で、少ない投資から始められるからです。

My Assistantは、月額25,000円(税込27,500円)で10時間分の利用が可能。

時間単価は2,750円という、業界内でも価格を抑えた設定となっています。

5時間ごとに契約時間をカスタマイズできる柔軟性も持ち合わせており、必要な時間から始められる点も大きな魅力。

タスカルも、月額27,500円(税込)から10時間の利用が可能で、My Assistantと同等の時間単価となっています。

契約期間の縛りがなく、1か月から利用できるため、試験的な導入も容易です。

フジ子さんは「業界水準のおよそ半額」という価格設定を謳っており、月額35,000円から12時間分の業務を依頼可能です。

1か月からの契約が可能で、未使用時間は翌月以降に永久に繰越しできるという柔軟性があります。

オンラインアシスタントを初めて導入する企業や、コスト面での制約が厳しい事業者は、まずは低価格サービスから試してみることをおすすめします。

| サービス名 | 特徴まとめ |

|---|---|

| My Assistant | ・月額25,000円(税込27,500円)で10時間利用可能 ・時間単価2,750円は業界最安値クラス ・5時間単位でカスタマイズ可能 ・東証上場企業が運営で安心感 |

| タスカル | ・月額27,500円(税込)で10時間利用可能 ・契約期間の縛りなし、1か月から利用可能 ・マニュアル不要で導入しやすい ・シンプルな料金体系 |

| フジ子さん | ・月額35,000円から12時間分の業務を依頼可能 ・業界水準の約半額を謳う低価格設定 ・未使用時間の永久繰越し制度あり ・1か月からの契約が可能 |

経理のサポートを希望する場合におすすめのオンラインアシスタント3社

経理のサポートを希望するなら、「Chatwork経理アシスタント」「ココナラアシスト」「i-Staff」の3社がおすすめ。

上記サービスは、「会計ソフト操作」「仕訳業務」「請求書管理」「経費精算」など、専門性の高い経理業務に精通したアシスタントを要しています。

Chatwork経理アシスタントは、公式サイトに「顧問税理士との連携や各システムにも対応」と明記されており、専門的な経理業務に対応可能です。

経理業務の幅広い範囲をカバーしており、単なる事務作業だけでなく、システム活用による業務改善・効率化の提案も行っています。

ココナラアシストは、「経理・財務経験20年以上」「経理経験約15年」など、豊富な実務経験を持つ人材のプロフィールを具体的に公開。

特に「インボイス対応やDX化推進対応可能」「会計監査人、税理士対応可能」といった高度な専門業務にも対応できる点が魅力です。

i-Staffは、「クラウドツールの導入サポート」「振込み、支払い補助代行」「経費精算」などの経理業務を明確に対応範囲として定義しており、採用率1%(※)という厳しい基準で選ばれた人材が対応します。

経理業務のアウトソーシングを検討している企業や事業者は、経理サポートを得意としているサービスを選択することで、より専門的なサポートを受けられるでしょう。

| サービス名 | 特徴まとめ |

|---|---|

| Chatwork経理アシスタント | ・顧問税理士との連携や各システムにも対応 ・経理・記帳から決算業務まで幅広く対応 ・システム活用による業務改善の提案も実施 ・経験豊富な経理専門スタッフが対応 |

| ココナラアシスト | ・経理・財務経験20年以上のプロが対応 ・インボイス対応やDX化推進への対応 ・会計監査人、税理士対応も可能 ・幅広い業界経験のある人材を紹介 |

| i-Staff | ・採用率1%の厳選された人材が対応(※) ・クラウドツールの導入サポートも実施 ・返金保証付きで安心して試せる ・経理特化型のサポート体制を構築 |

※「i-Staff」公式サイトより(2025年3月31日時点)

Webマーケティングに強いサービスを選ぶのにおすすめのオンラインアシスタント3社

Webマーケティングに強いサービスなら、「CASTER BIZ assistant」「HELP YOU」「Craudiaアシスタント」の3社がおすすめ。

専門性の高いデジタルマーケティング業務に対応できるからです。

上記サービスは、マーケティング施策の実行をサポートするだけでなく、データ分析や効果測定までトータルサポートできます。

CASTER BIZ assistantは、「採用倍率1/100(※)」という厳しい選考を通じて選抜された人材の中に、Webマーケティングの実務経験者が多く含まれています。

「SNS運用サポート」「Webサイト更新」「サイト診断・アクセス解析・分析」などの専門業務にも対応していますよ。

上場企業が運営しているという信頼性も高く、大手企業からの導入実績も豊富です。

HELP YOUでは、マーケティングカテゴリとして「SNS運用」「広告運用」「ECサイト運用」「メルマガ運用」「レポート作成」などの業務を用意。

500人(※)の経験豊富なアシスタントの中にデジタルマーケティングの専門家が多数在籍しています。

Craudiaアシスタントは、「商品データ登録/更新」「問い合わせ対応」「簡易な画像加工」などWebサイト運営に必要な業務を網羅。

実務経験豊富なスタッフによる質の高いサポートが期待できます。

各サービスの特徴をわかりやすく表にまとめたので、ぜひ参考にしてみてください。

| サービス名 | 特徴まとめ |

|---|---|

| CASTER BIZ assistant | ・採用倍率1/100の厳選された人材(※) ・SNS運用からサイト分析まで幅広く対応 ・上場企業が運営で信頼性が高い ・大手企業の導入実績が豊富 |

| HELP YOU | ・500人の経験豊富なアシスタントが在籍(※) ・広告運用、ECサイト運用など専門業務に対応 ・チーム制でさまざまなスキルを組み合わせた対応が可能 ・最短3日での人材紹介で急なニーズにも対応(※) |

| Craudiaアシスタント | ・実務経験豊富なスタッフによる質の高いサポート ・サイト運用に必要な業務を網羅 ・SNS運用代行からコンテンツ制作まで対応 ・業界水準の約半額という低価格設定(※) |

※各サービス公式サイトより(2025年3月31日時点)

オフライン業務も含めて依頼したい場合におすすめのオンラインアシスタント3社

完全なリモートワークに限定されない柔軟性は、実物の取り扱いや対面での対応が必要な業務を抱える企業にとって大きな魅力となります。

オフライン業務も含めて依頼したいなら、「i-Staff」「フジ子さん」「HELP YOU」の3社がおすすめです。

オンライン業務だけでなく「郵送業務」「備品管理」など、物理的な作業も含めたオフライン業務に対応しています。

i-Staffでは、選ばれる理由として「オフライン業務も対応可能」を挙げており、オフィスに溜まった書類の整理やファイリング、はがきや請求書の発送業務にも対応。

オフライン業務に関しては、情報漏洩を防止のため本社勤務スタッフが行っており、セキュリティにも配慮した体制が信頼性を高めています。

フジ子さんでは、「オフライン業務対応や受電業務の依頼は可能ですか?」という質問に対して、「可能です。予め業務概要をお知らせくださいませ。」と回答。

物理的な業務にも柔軟に対応する姿勢を示しています。

HELP YOUもオフライン業務に対応しており、「オフィス訪問や郵送の依頼」などの物理的な業務を含む幅広いサービスの提供をしています。

利用前には具体的なオフライン業務の内容や量について相談し、対応可能範囲や追加料金の有無を確認しておくようにしましょう。

| サービス名 | 特徴まとめ |

|---|---|

| i-Staff | ・領収書・名刺・書類の整理やファイリングに対応 ・はがきや請求書などの発送業務も実施 ・情報漏洩防止のため本社勤務スタッフが対応 ・セキュリティに配慮した体制構築 |

| フジ子さん | ・オフライン業務に柔軟に対応 ・受電業務にも対応可能 ・業務内容に応じた適切なスタッフ配置 ・さまざまなオフライン業務に対応可能な体制 |

| HELP YOU | ・オフィス訪問や郵送の依頼に対応 ・幅広い物理的業務をサポート ・チーム制による効率的な業務分担 ・オンライン・オフラインをシームレスに連携 |

海外業務にも対応可能なおすすめオンラインアシスタント3社

海外展開やインバウンド対応が必要な場合、言語の壁を越えたビジネスサポートは非常に価値があります。

海外業務にも対応してもらいたいなら、「i-Staff」「フジ子さん」「ココナラアシスト」の3社がおすすめです。

上記のサービスは、英語をはじめとする外国語対応が可能なスタッフを擁しています。

海外企業・人材とのコミュニケーション、外国語文書の翻訳、多言語でのカスタマーサポートなども対応可能です。

i-Staffは、「秘書/総務」カテゴリの中に「翻訳・英語メール対応」を明示し、語学に強いアシスタントが在籍していることをアピール。

フジ子さんも同様に「英語翻訳・英文翻訳」をサービスメニューに掲げており、グローバル企業からの評価も紹介されています。

ココナラアシストでは、「外国語メール対応」「外国語文書翻訳」「リサーチ」が含まれており、90万人以上(※)の登録者データベースから多言語スキルのある人材を紹介する体制が整っています。

海外展開や多言語対応が必要な場合は、グローバル対応可能なオンラインアシスタントサービスを活用することで、言語や時差の壁を超えたビジネス展開がスムーズに進められるでしょう。

| サービス名 | 特徴まとめ |

|---|---|

| i-Staff | ・翻訳、英語メール対応に特化したサポート ・採用率1%の優秀な語学力を持つスタッフが対応(※) ・返金保証付きで安心して試せる ・グローバルビジネスに精通したスタッフを配置 |

| フジ子さん | ・英語翻訳・英文翻訳のサービスを提供 ・ベトナムに本社を置くグローバル企業の導入実績あり ・未使用時間の永久繰越し制度で柔軟に利用可能 ・海外ビジネスに関連する多様な業務に対応 |

| ココナラアシスト | ・90万人以上の登録者から多言語スキル人材を紹介(※) ・外国語メール対応から文書翻訳まで対応 ・柔軟な時間や価格設定 ・マンツーマン型で一貫した対応が可能 |

※各サービス公式サイトより(2025年3月31日時点)

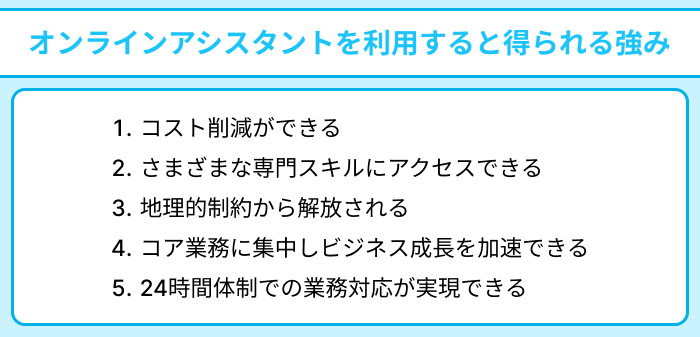

オンラインアシスタントの強みと活用のコツ

オンラインアシスタントには、さまざまな強みがあります。

この章では、オンラインアシスタントの5つの強みを順番に解説していきます。

読み進めるうちに、活用のコツも自然とつかめるでしょう。

1、オンラインアシスタント導入によってコスト削減ができる

オンラインアシスタントの導入により、幅広いコスト削減が実現できます。

必要な時間だけ業務委託できるため、直接雇用するよりもさまざまな付随コストが削減できるからです。

具体的には、「人件費」「オフィススペース」「福利厚生費」などが挙げられます。

以下は、オンラインアシスタント導入によるコスト削減が可能な項目一覧です。

- オフィススペース

- デスク・椅子・PC等設備

- 社会保険料

- 採用コスト

- 教育・研修コスト

たとえば、サービスを利用することで、社会保険料の企業負担分として給与の約15%(※)を削減できる可能性があります。

(※参照:協会けんぽ「令和7年度保険料額表(令和7年3月分から)」)

また、経理や労務などの専門業務も委託できるサービスなら、専門人材の採用コストや専用ソフトウェアのライセンス料も削減できます。

人件費削減が課題となっている企業や事業者は、効果を測定しながら徐々に活用範囲を広げていくのがおすすめです。

まずは月10〜20時間程度の小規模プランから利用を始め、継続利用を検討する場合は年間契約なども検討するといいでしょう。

長期契約ほど割引率は高くなるサービスが多いので、うまく活用することでコストを下げていきましょう。

2、さまざまな専門スキルを持ったアシスタントが業務をサポートしてくれる

オンラインアシスタントサービスを利用すれば、さまざまな専門スキルを持ったアシスタントが業務をサポートしてくれます。

「経理」「デザイン」「マーケティング」など、スキルや経験の豊富な人材が多数在籍しているからです。

活用できる主な専門スキルは以下のとおり。

| 専門分野 | 主な業務例 |

|---|---|

| 経理 | 記帳代行、請求書発行、経費精算、クラウド会計ツール運用 |

| デザイン | バナー作成、チラシデザイン、ロゴ制作、画像加工 |

| Web運用 | サイト更新、SNS運用、広告運用、コンテンツ作成 |

| 秘書/総務 | スケジュール調整、資料作成、オフライン業務対応 |

| 翻訳 | 文書翻訳、英語メール対応、リサーチ |

幅広い分野でさまざまな業務を担当してもらえることがわかります。

必要な専門知識やスキルがあれば、まずはオンラインアシスタントサービスの無料トライアルを活用してみてください。

実際に使ってみることで、専門性の高さや不足しているマンパワーを補えるかの判断もできるでしょう。

3、全国・世界中の優秀な人材にアクセスできる

オンラインアシスタントを利用することで、全国・世界中の優秀な人材にアクセスできます。

基本的にリモートで業務を行うため、物理的な距離に関係なく、必要なスキルを持つアシスタントの活用ができるからです。

出社が前提となると、通勤可能な範囲に住んでいる人に限定されてしまい、条件に合う人材がなかなか見つからずに困るケースも少なくありません。

距離に関係なく全国や世界中に在籍しているオンラインアシスタントに依頼できれば、次のようなメリットがあります。

- 都市部の高いスキルを持つ人材に地方からもアクセスできる

- 多言語対応が必要な国際業務も適材適所で対応可能

- 現地リサーチなど、地域特有の情報収集を各地のアシスタントに依頼ができる

人材不足が問題となる昨今、限られた優秀な人材を活用できれば、競争力も高められるでしょう。

また、グローバル人材の活用も視野に入れられるなど、選択肢も広がります。

物理的な制約を超えたビジネスの運営を目指す際は、ぜひオンラインアシスタントサービスを検討してみてください。

4、コア業務に集中できる上ビジネス成長の加速にもつながる

オンラインアシスタントサービスを活用すれば、企業の経営者や社員はもちろん、個人事業主もコア業務に集中できるようになります。

本来注力したほうがいい業務以外の雑務に貴重な時間を費やす必要がなくなるからです。

特に以下のような、ノンコア業務をオンラインアシスタントに依頼するのがおすすめです。

- データ入力・整理

- スケジュール調整・予約管理

- 経費精算・請求書作成

- リサーチ業務

- 問い合わせ対応

- SNS運用・更新業務

ノンコア業務は利益に直結しないにも関わらず、比較的時間が取られやすい業務です。

ルーティンワークでマニュアル化しやすいのも特徴なので、依頼のハードルも低くなっています。

サービスを利用している企業や事業者の多くは、「売上増加」「新規事業立ち上げの加速」「顧客満足度の向上」などの成果を報告しています。

日々の雑務に追われてビジネスの本質的な部分に集中できていない状況にあるなら、ノンコア業務を洗い出し、導入を検討してみるといいでしょう。

ノンコア業務をオンラインアシスタントに任せることで、コア業務集中できるようになりますよ。

5、24時間体制での業務対応が実現できる

24時間体制での業務対応が実現できるのも、オンラインアシスタントサービスの強みです。

多くのサービスでは、稼働時間の異なる複数のアシスタントや、海外在住の人材をそろえています。

そのため、自社だけでは難しい時間外対応や、国際的な時差をカバーした業務運営が可能に。

24時間体制でオンラインアシスタントを導入した際に実現可能な例を、以下に挙げてみました。

- 海外顧客からの問い合わせに時差を気にせず即対応できる

- 夜間に届いたメールや問い合わせも即時処理できる

- 早朝や深夜のウェビナーやオンラインイベントもスムーズに実施できる

- グローバル市場でのソーシャルメディア運用が24時間体制で管理できる

- システムトラブルなど緊急時にも必要な一時対応が可能になる。

- 時差を活かして朝までに資料作成などを前倒しで進められる

導入により、時間的な制約で対応が難しかったことも実現できる可能性が高まります。

特に、次の条件に該当する企業や事業者は要チェックです。

- 海外展開している。

- eコマース事業やグローバルサービスの展開がある。

- システム監視やSNSモニタリングなど、継続的な監視が必要な業務を行っている。

国際的なビジネス展開や、24時間対応が競争優位性につながる業種に該当する場合は、ぜひオンラインアシスタントサービスの導入を検討してみてください。

複数のオンラインアシスタントを時間帯別に配置し、シームレスな24時間体制を構築してみてはいかがですか。

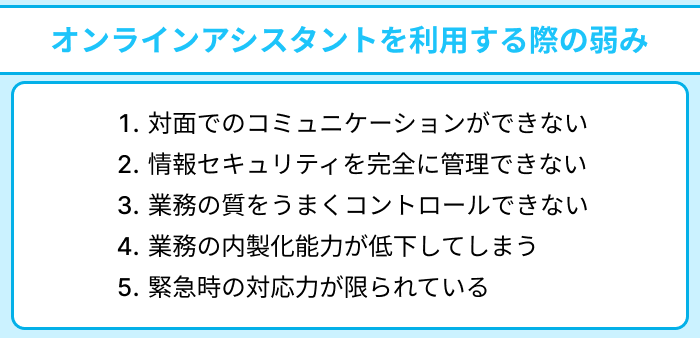

オンラインアシスタントの注意点と対処法

オンラインアシスタントには、さまざまな強みや活用のコツがある一方で、注意点もあります。

対処法とあわせて解説するので、参考にしながらサービスを上手に活用してみてください。

1、対面でのコミュニケーションができない

オンラインアシスタントとは対面でのコミュニケーションができません。

オンラインアシスタントとのやり取りは主に、「チャットツール」「メール」「ビデオ会議」などのデジタルコミュニケーションツールを介して行われるからです。

対面であれば瞬時に伝わる細かいニュアンスや感情が伝わりづらいため、業務指示の解釈違いや優先順位の誤解を発生させるリスクがあります。

具体例を挙げると、「できれば早めに」という指示を出したとしましょう。

依頼者は「今日中」を想定していたのに対し、オンラインアシスタント側は「今週中」と解釈してしまうといった認識のずれが起こり得ます。

以下は、オンラインアシスタントとのコミュニケーションにおける主な障壁とリスクをまとめたものです。

| コミュニケーション障壁 | 具体的なリスク |

|---|---|

| 非言語情報の欠如 | 表情や声のトーンが伝わらず、感情や強調点が不明確になる。 |

| 時差による応答の遅延 | 質問への回答が遅れ、業務進行に影響する場合がある。 |

| 文化的背景の違い | 表現や業務慣習の解釈に差異が生じることもある。 |

| テキストの誤解 | 文章表現からニュアンスを読み取りにくい。 |

| ツールの操作性と習熟度 | コミュニケーションツールの使用方法に差がある場合もある。 |

オンラインアシスタントを活用する際は、指示や依頼内容は文書化する習慣をつけ、できるだけ具体的かつ明確に伝えるよう心がけましょう。

また重要な業務依頼の際には、テキストだけでなく必要に応じてビデオ会議を活用したり、画面録画で視覚的に説明したりするなど、複数のコミュニケーション手段を組み合わせてみてください。

定期的な進捗確認ミーティングを設けることも、認識のずれを早期に発見し修正するための有効な手段となります。

2、情報セキュリティを完全に管理できない

オンラインアシスタントサービス利用の際、情報セキュリティやデータプライバシーを自社内と同レベルで完全に管理できません。

業務を委託する際には、機密情報や個人情報を外部と共有する必要があり、データ漏洩や不正アクセスなどのリスクが伴います。

また、オンラインアシスタントが私用PCを使用している場合や、セキュリティ意識が不十分な環境で作業している可能性も。

しかし、個人情報保護法やGDPRなどのデータプライバシー関連の法規制が厳格化する中で、外部委託先の管理責任も厳しく問われるようになっています。

そのため、多くのオンラインアシスタントサービスがセキュリティ対策の強化を継続中です。

セキュリティリスクと各サービスの対策について、以下にまとめました。

| 主なセキュリティリスク | 各サービスの対策例 |

|---|---|

| 情報漏洩 | NDA締結(全サービス共通) 社内勤務スタッフ対応(i-Staff) |

| 不正アクセス | 最新セキュリティソフト導入(なげっぱ) ISMS取得(CASTER BIZ assistant) |

| マルウェア感染 | 暗号化通信(フジ子さん) 外部記録媒体持込禁止(i-Staff) |

| アシスタント退職時のリスク | 退職時のアカウント削除(フジ子さん) チーム制による知識共有(HELP YOU) |

ただし、各社セキュリティ対策を講じていても、完全なリスク排除は難しいです。

医療情報や金融情報など、高度な機密性が求められる業界では、オンラインアシスタントへの業務委託は慎重に検討することをおすすめします。

オンラインアシスタントサービスに業務を委託する際には、業務内容と共有する情報の範囲を慎重に選定し、セキュリティ対策が十分整っているかを確認しましょう。

3、社内スタッフと同レベルの業務が難しい場合もある

オンラインアシスタントは、社内スタッフと同レベルの業務が難しい場合もあります。

やり取りがチャットのみのリモートワークだと、細かい指示や頻繁なフィードバックも行いにくいです。

また、事業の特徴や業界特有の暗黙知を十分に理解していない場合、成果物が期待と異なる結果になるケースも少なくありません。

特に複雑な業務や高度な判断が必要な作業では、望ましい品質を維持するのは難しいでしょう。

リモートワークでやり取りがチャットのみでは、細かい指示や頻繁なフィードバックも行いにくいです。

オンラインアシスタントサービス利用時の業務品質に関する問題点と具体例を挙げてみました。

| 業務品質に関する問題点 | 具体例 |

|---|---|

| 品質のばらつき | アシスタントの経験やスキルによって成果物の品質が異なる |

| 修正の手間 | 期待と異なる結果が出た場合、修正依頼や再説明に時間がかかる |

| 業界知識の欠如 | 特定業界の専門用語や慣習、文脈を理解していないことで誤解が生じる |

| 指示の解釈差 | 曖昧な指示が異なる解釈をされ、想定外の成果物になる |

| 時間管理の難しさ | 作業の進捗状況が見えにくく、納期管理が難しい |

| 自社基準の適用 | 自社の品質基準やブランドガイドラインの適用が徹底されない |

品質の問題を未然に防ぐためには、業務手順や期待値をマニュアル化したり、定期的に進捗確認やフィードバックを行ったりするといいでしょう。

専門知識が必要な業務は、事前に丁寧な指示や資料を提供し、まずは単純な定型業務から徐々に範囲を広げるのがおすすめです。

4、業務を自社で回す力が低下してしまう

オンラインアシスタントの利用には、業務を自社で回す力の低下リスクがあります。

日常業務の多くを外部に委託し続けることで、業務に関する知識や経験が社内に蓄積されなくなるからです。

また、業務の流れに対する理解が欠如することで、業務改善の機会を見逃す場合もあります。

オンラインアシスタント依存によるリスクとして考えられる問題点を以下にまとめました。

| リスク要因 | 具体的な影響 |

|---|---|

| 業務フローの理解不足 | 業務の効率化や改善が難しくなる |

| ノウハウの外部化 | 重要な知識やスキルが社内に蓄積されない |

| スキル依存性の増加 | 担当者変更時の引き継ぎや対応が困難になる |

| 突発的事態への対応力低下 | 契約解除や緊急時に対応できない |

| コスト構造の硬直化 | オンラインアシスタントへの依存度が高まり料金交渉力も低下 |

オンラインアシスタントを活用する際は、重要な業務の流れや知識を社内に残す仕組みも並行して作りましょう。

たとえば、社内で共有するナレッジベースを作るなど、意識的に知識やスキルを自社に定着させることが重要です。

長期的な視点で、オンラインアシスタントは「代替」ではなく「補完」と位置づけ、バランスよく活用していきましょう。

5、すべての緊急事態に即対応できるわけではない

オンラインアシスタントサービスは、すべての緊急事態に即対応できるわけではありません。

24時間体制でのサポートや時差を活かした業務対応は可能ですが、事前に合意した業務時間や対応範囲内での業務が基本だからです。

また、物理的に離れた場所で作業しているため、オフィス内で発生する突発的な問題や、業務時間外の緊急対応は難しいです。

そのため、サービスを利用する際は、事前に緊急時の対応フローや代替プランを明確にした上で、準備しておくことが重要になります。

特に突発的な対応が起こりやすい業務は、社内スタッフがバックアップできる体制を整えておくといいでしょう。

複数のオンラインアシスタントサービスを併用することで、緊急時の対応力を高める方法も検討してみてください。

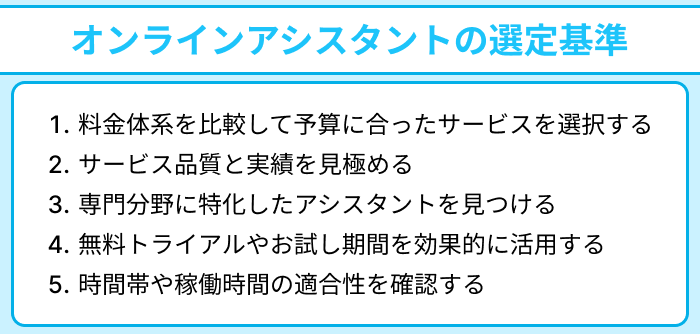

オンラインアシスタント押さえておきたいサービスの選定基準5つ

オンラインアシスタントサービスの利用を考えていても、何を基準に選べばいいのかわからず活用に至らないケースも少なくありません。

この章では、押さえておきたいサービスの選定基準を解説するので、参考にしてみてください。

1、料金体系を比較して予算に合ったサービスを選択する

時間単価や契約条件も含めた総合的な料金体系を比較して、予算に合ったオンラインアシスタントサービスを選択しましょう。

一見すると安価でも、実質的なコストが大きく変わってくるからです。

たとえば、「契約期間の縛り」「時間の繰越し条件」「超過料金の設定」などが挙げられます。

また、必要な業務量や繁閑の波に応じて、適したプラン設計は企業ごとに異なります。

まず自社の業務委託予定量と予算を明確にしてみてください。

その上で、単純な月額だけでなく、以下の内容をもとに総合的に判断し、長期的な視点で検討するといいでしょう。

- 時間単価

- 契約期間

- 繰越し条件

- 超過料金

どの項目の影響が大きいか整理してみると、合うサービスが見えてきます。

無料トライアルや短期契約から始めて、実際の利用状況に合わせて適したプランに調整していく方法もおすすめです。

2、サービスの実績と信頼度を客観的に見る

サービスの実績や信頼度を客観的に見て判断するのも大切なポイントです。

実績は各社で異なり、選ぶオンラインアシスタントサービスによって業務への影響も大きくなります。

具体的には、以下のような違いを実感するでしょう。

- 業務の品質

- 対応スピード

- 業務の幅

- 継続的な対応

- 安全性

- 安定感

また、各サービスの信頼度を判断する上では、運営会社の信頼性も重要な要素です。

たとえば、「クラウドワークスエージェント」と「My Assistant」は、東証上場企業の『株式会社キャスター』が運営しており、一定の信頼性が担保されています。

運営元は公式サイトに掲載されているので、利用前にチェックしてみるといいでしょう。

さらに、実際に利用した企業の声や具体的な成功事例など、公式サイト以外の情報も積極的に集めてみてください。

耳障りのよいキャッチコピーだけでなく、具体的な実績や数値データ、担当者の生の声などから総合的に判断していきましょう。

3、業務に対応できる専門アシスタントの在籍を確認する

外部委託したい業務に対応できる専門アシスタントが在籍しているか確認するのも重要です。

業界や職種に特化した専門知識のあるオンラインアシスタントのサポートが受けられれば、指示の手間も減り、より高度な業務も安心して委託できるようになります。

オンラインアシスタントサービスは、以下のような専門分野のサポートが可能なので、どこまで対応してもらえるのかチェックしてみてください。

| 専門分野 | 対応範囲の例 |

|---|---|

| 経理・財務 | 記帳・会計ソフト入力、決算補助、売上・入金確認 |

| 人事・採用 | 求人媒体の原稿作成、労務管理、給与計算 |

| Webデザイン・制作 | Webサイト更新、コーディング、動画編集 |

| マーケティング | SNS運用、広告運用、ECサイト運用 |

| 秘書・総務 | スケジュール管理、議事録作成、予約手配 |

まずは、アウトソーシングしたい業務の専門性を明確にした上で、専門分野に対応しているか確認してみてください。

また、利用を検討しているオンラインアシスタントサービスには、過去の実績やアシスタントの具体的な経歴・スキルが確認できる資料を請求するといいでしょう。

実際に担当予定のアシスタントとの面談を依頼してみるのもおすすめです。

4、無料トライアルやお試し期間を活用する

無料トライアルやお試し期間を活用するのもおすすめです。

トライアル期間は、費用のリスクなしで、業務の適合性やサポートの質を判断できる貴重な機会だからです。

特に初めてオンラインアシスタントを導入する場合、実際に使ってみることで、活用方法や改善点などが把握できます。

どんなに口コミや説明が充実していても、依頼してみなければわからない側面は大きいです。

無料トライアルの有効活用するポイントを以下にまとめたので、ぜひ参考にしてみてください。

- 本番を想定した業務の依頼をする

- コミュニケーション方法をテストする

- 複数のサービスを比較する

- フィードバックの受け止め方を確認する

- 緊急対応力をテストする

- レポート機能や進捗管理を体験する

- チーム制か担当者固定制かの違いを体験する

- 専門知識の深さを確認する

無料トライアル中は単純作業だけでなく、複雑な指示が必要な業務や専門知識を要する業務なども依頼して、任せられるか判断してみるといいでしょう。

また、トライアル期間中は積極的にフィードバックや質問をし、コミュニケーション能力や対応面についても確認してみてください。

5、時間帯や稼働時間を確認する

オンラインアシスタントの対応可能時間帯や稼働時間の確認も、サービス選定の大事なポイントです。

業務の繁忙期・閑散期のリズムや、時差対応の必要性、緊急対応の頻度など、企業ごとに時間的ニーズは大きく異なります。

確認しておきたい主な項目は以下のとおりです。

| 確認項目 | 具体的なチェックポイント |

|---|---|

| 基本対応時間 | 一般的には平日9:00-18:00だが、サービスにより異なる |

| 最小契約時間 | 月あたりの最低契約時間数 |

| 時間の繰越し可否 | 未使用時間の次月繰越しが可能か |

| 土日祝日対応 | 休日対応の可否とオプション料金 |

| 深夜対応 | 営業時間外対応の可否と条件 |

| 緊急対応 | 突発的な依頼への対応力 |

対応時間のミスマッチは、いくら優秀なアシスタントでも、期待通りのサポートが得られない原因になります。

まずは業務リズムや時間的ニーズを整理し、候補サービスの対応時間や特殊条件をしっかり確認しましょう。

もし時間が合わない場合は、担当者に相談してみるか、複数のオンラインアシスタントサービスを組み合わせて対応するのもいいでしょう。

オンラインアシスタントとのトラブル発生時の相談方法

オンラインアシスタントとのトラブル発生時の相談方法は以下のとおりです。

- 契約しているサービスの専用サポート窓口に連絡する

- サポート窓口で解決できないときは公的機関に相談する

- 弁護士や法テラスなどの専門機関に相談する

それぞれの方法について詳しく解説するので、トラブル内容に合った相談先を活用してみてください。

1、まずは契約しているサービスの専用サポート窓口に連絡する

オンラインアシスタントとのトラブルが発生した際は、まず契約しているサービスの専用サポート窓口に相談しましょう。

サービス提供会社は、アシスタントとの直接的な契約関係を持っており、トラブル内容を理解した上で迅速に解決策を提案してくれるからです。

たとえば、以下のような対応が期待できます。

| トラブル内容 | 対応 |

|---|---|

| 納期遅れや作業ミスなど業務品質に関する問題 | アシスタントの変更や追加指導 |

| 依頼内容と作業内容のスレなどコミュニケーションの齟齬 | 仲介役として調整 |

| 契約範囲内で依頼したつもりが対応外だと断れるなど契約内容の不明点 | 詳細確認を行い説明や条件調整を実施 |

| アシスタントと突然連絡が取れなくなる | 別のアシスタントの手配やフォロー |

専用サポート窓口の有無や、受付時間を事前に確認しておくことをおすすめします。

「HELP YOU」のように、24時間以内の返信を保証しているサービスなら、万が一のときも安心感が大きいでしょう。

2、サポート窓口で解決できないときは公的機関に相談する

サポート窓口での解決が困難なら、消費者庁の「消費者ホットライン(188)」や各都道府県の消費生活センターといった、公的機関への相談をおすすめします。

消費者保護の観点から中立的な立場でアドバイスを提供し、必要に応じてサービス事業者との仲介や指導を行う権限があるからです。

公的機関への相談は、以下のようなケースで対応してもらえます。

- 契約解除に応じてもらえない

- 返金を拒否される

- 契約内容と実際のサービスが大きく異なる

「消費者ホットライン(188)」「消費者生活センター」どちらも無料で相談可能です。(※消費者ホットラインは通話料金負担あり)

必要に応じて、サービス事業者への申し入れや斡旋を行ってくれることもあります。

トラブルが長引いたり話し合いが進まなかったりする場合でも、第三者が介入することで道が開けることもあります。

自分ではどうにもならない場合は、早めに相談するといいでしょう。

詳しくは、以下の公式サイトを確認してみてください。

3、法的な問題が生じたら弁護士や法テラスなどの専門機関に相談する

契約違反や損害賠償などの法的な問題が発生した場合は、弁護士や法テラスなどの専門機関への相談をおすすめします。

法的責任を伴う問題は、専門的な法律知識がないと、適切な対応や権利保護が困難だからです。

たとえば、次のような問題が該当します。

- オンラインアシスタントが顧客情報を不正に使用した

- 成果物に第三者の著作権を侵害する内容が含まれていた

- 契約期間中に一方的にサービスを停止されて事業に重大な損害が生じた

上記のようなケースの場合、オンラインアシスタントサービス側でも、法的な問題への対応には限界があるため、相談したとしても法的機関への相談を案内されるでしょう。

依頼する際は、トラブルの内容に応じた分野に強い弁護士がおすすめです。

法テラスでは、収入要件を満たす場合に無料法律相談や弁護士費用の立替制度を利用でき、経済的負担を軽減しながら専門的なアドバイスを受けられます。

弁護士選びに迷った場合や、法的問題になるか判断がつかないときは、まず法テラスに相談してみてはいかがでしょうか。

Q&A形式で解説|オンラインアシスタント利用時によくある質問

オンラインアシスタントサービス利用時のよくある質問をQ&A形式で解説します。

気になる質問があったらリンクをクリックしてお進みください。

また、疑問が解消されない場合は、利用を考えているサービスに確認するようにしましょう。

Q.どうすれば業務の引き継ぎをスムーズに行えますか?

A.オンラインアシスタントへの業務引き継ぎをスムーズに行うためには、業務マニュアル作成と順を追っての引き継ぎをおすすめします。

オンラインアシスタントは自社の業務フローや暗黙知を理解しておらず、丸投げで質の高い業務遂行は難しいからです。

また、一度に多くの業務を引き継ごうとすると混乱やミスが生じやすく、社内スタッフの負担も大きくなります。

業務内容を細かく分けて段階的に渡していくことで、双方にとって負担の少ない引き継ぎが可能になります。

具体的な引き継ぎのステップとして、以下の手順を取り入れてみてはいかがでしょうか。

- 簡単で定型的な業務から始め、成功体験を積み重ねる。

- オンラインアシスタントが業務している様子を社内担当者が観察し、リアルタイムでフィードバックを提供する。

- 徐々に複雑な業務へと移行する。

- 最終的には社内担当者のサポートなしで業務を完遂できるよう段階的に自立度を高めていく。

まず取り組むこととしては、業務マニュアルの作成から始めるとよいでしょう。

「業務の目的」「手順」「注意点」「よくある質問とその回答」などを文書化してみてください。

また可能であれば、画面録画やスクリーンショットを活用し、視覚的に理解しやすいようにするのもおすすめです。

Q.オンラインアシスタントとの適切な距離感の保ち方はありますか?

A.「過度に親密すぎず、冷淡すぎず」という適切な距離感を意識していきましょう。

オンラインアシスタントは社内スタッフではなく業務委託先である一方で、協働して仕事を進める重要なパートナーであるという両面を持ち合わせているからです。

距離が近すぎると境界線が曖昧になり、業務範囲の拡大や依存関係が生まれる可能性もあります。

一方で、距離が遠すぎると十分なコミュニケーションが取れず、業務の質や効率性が低下してしまうことも。

定例ミーティングの設定や業務報告のフォーマット化など、コミュニケーションの頻度と方法を事前に決めておくといいでしょう。

クラウドワークスエージェントのような「1to1の担当者固定制」を採用しているサービスでは、継続的な関係構築が行いやすい一方で、過度なアシスタント依存には注意が必要です。

オンラインアシスタントは単なる「作業者」ではなく、専門性を持ったビジネスパートナーです。

プライベートな交流に発展させすぎず、あくまでビジネス上の関係として適切な境界線を保つ意識をしておきましょう。

Q.オンラインアシスタントへの適切なフィードバック方法を教えてください

A.「具体的」「建設的」「タイムリー」の3原則に基づいて行うのがいいでしょう。

対面コミュニケーションがないリモート環境では、曖昧なフィードバックによる誤解や齟齬が生じやすく、また感情や意図が正確に伝わりにくいからです。

以下に、フィードバックの注意点をまとめました。

- 肯定的なフィードバックと改善点をバランスよく伝える

- 文化や言語の違いに配慮し、誤解しにくい明確な表現を選ぶ

- 感情的な表現を避け、客観的な事実に基づいて伝える

- 改善点を伝える際は、具体的な例や代替案を示す

- フィードバック後の改善を認識し、進歩を積極的に評価する

- 一方的な伝達ではなく、オンラインアシスタント側の意見や提案も聞く

- 文字だけでなく、必要に応じてビデオ会議やスクリーンショットを活用する

適切なフィードバックは、業務の質を継続的に改善しながら、相互理解と信頼関係を深められます。

さらに、フィードバックのタイミングも重要です。

業務完了からあまりに時間が経過すると、具体的な状況の記憶が薄れてしまいます。

可能な限り業務完了直後にフィードバックを提供し、必要に応じて定期的なレビューミーティングを設けることも有効です。

また、フィードバックは双方向で行うことだと認識し、オンラインアシスタント側からの質問や提案も受け入れましょう。

継続的な業務の質と効率向上のためにも、適切なフィードバックの循環を意識し、長期的に実りあるパートナーシップの構築を目指してみてください。

当記事の監修者、株式会社ジャストイットの富澤様からのメッセージ

最後に当記事の監修者、株式会社ジャストイットの富澤様からメッセージをいただいたので紹介します。

みなさま、はじめまして。

株式会社ジャストイットの富澤と申します。

弊社でもオンラインを通じて、様々な方にアシスタント業務をしていただいていますが、まず「何を任せたいのか」を明確化し、10~20時間といった最小限のプランでテスト導入するのがオススメです。

サービスを通じて、コストに見合った働きをしてもらえるかどうか、コミュニケーション面で問題ないかといった点を確認してきましょう。

その後、本格的に導入することを決めたら、依頼範囲を少しずつ広げていきます。

さらにはマニュアルの準備や定期的なフィードバック体制を整えることで、コア業務への集中と業務効率アップを期待できます。

■監修者プロフィール

株式会社ジャストイット

WEBディレクター富澤利恵氏

英語資格を保有する複数のライターやWEBデザイナーを統括して、「教えて!オンライン英会話」「教えて!英会話教室」「教えて!海外留学」などWEBサイトを運営。

現在教育関連サイトをはじめとした計3サイトのディレクター業務を1人で行っている。