メンバーの個々の能力が高くても、チームワークがよくないと、チームとしてよいパフォーマンスは発揮できません。

実際に仕事でチームワークが重要になる場面に遭遇した経験がある人もいるのではないでしょうか。

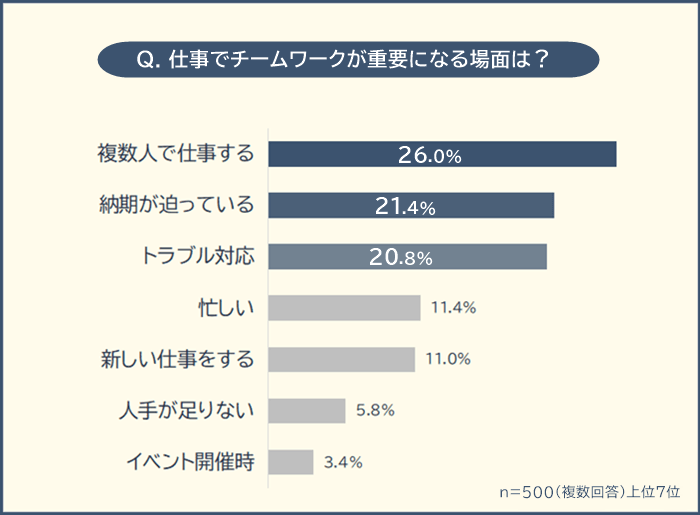

今回お仕事をしている500人にアンケートを実施したところ、以下のような場面でチームワークの重要性を感じた人が多かったです。

「仕事のチームワークが重要になる場面」として最も多かった回答は「複数人で仕事するとき(26.0%)」でした。

2位は「納期が迫っている(21.4%)」、3位「トラブル対応(20.8%)」が続きます。

具体的なアンケートの回答も見てみましょう。

- 仕事が忙しく定時で終わらないとき。チームのメンバーが休みの日(20代 男性)

- 複数の部署にまたがるプロジェクト(30代 女性)

- プロジェクトを立ち上げるときや、納期が迫っている業務を行うとき。または複雑な問題を解決するときです(30代 男性)

- ひとつの仕事を複数人で進めるとき(30代 女性)

- 納期が迫っているときや、制作過程に変更などがあったときです(50代以上 男性)

「たくさんの人が関わる仕事」と「ひとりでは解決できない困難」の際に、チームワークが重要になると考えている人が多いとわかります。

では仕事のチームワークを高めるためには、何が重要なのでしょうか。

さらに「仕事のチームワークを高めるうえで大切なこと」や「チームワークが悪くなる原因」についても聞いてみました。

アンケート結果を参考に、ぜひご自身の職場でのチームワーク改善に役立ててみてください。

- 調査対象:お仕事をしている方

- 調査期間:2024年10月27日~11月9日

- 調査機関:自社調査

- 調査方法:インターネットによる任意回答

- 有効回答数:500人(女性298人/男性202人)

- 回答者の年代:20代 23.0%/30代 33.0%/40代 25.8%/50代以上 18.2%

アンケート結果に対して、EBIマネジメントオフィス代表の蛯原健治氏よりご考察いただきました。

【監修者プロフィール】

蛯原健治氏

EBIマネジメントオフィス 代表

チームビルディングコンサルタント/国家資格 中小企業診断士

経営者が叶えたい、ビジョンを明確にし、ビジョン達成のための、効果的な打ち手を一緒に考えサポート。リアルな経営課題の解決、チームづくり、従業員の成長を三位一体でサポートし、持続可能な企業経営に結び付けている。

中小企業の組織づくりに特化しており、これまでに製造、小売り、サービス業など業種を問わず延べ100社以上の経営相談に乗る。

仕事のチームワークを高めるのに大切なことは?500人への調査結果を発表

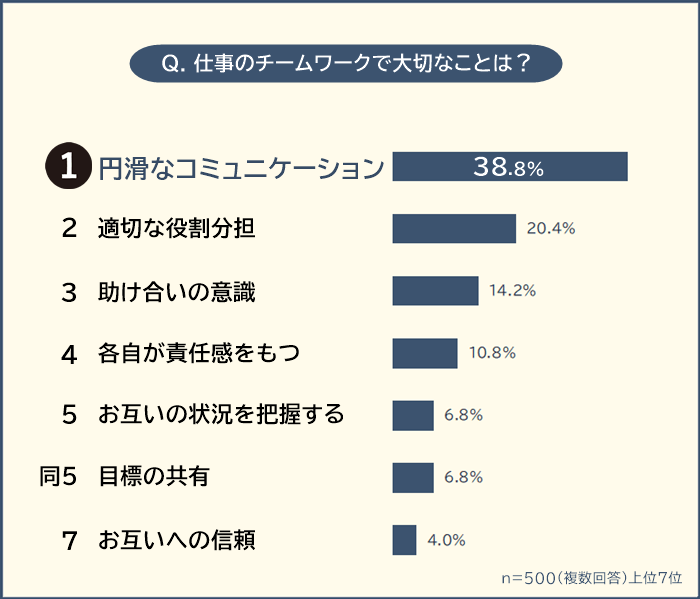

お仕事をしている500人に「仕事のチームワークを高めるのに大切なこと」を聞いたところ、1位は「円滑なコミュニケーション(38.8%)」でした。

2位「適切な役割分担(20.4%)」、3位「助け合いの意識(14.2%)」が続きます。

コミュニケーションや助け合いなど、チームメンバーを意識した回答が並びます。

「役割分担」「目標共有」などチームのリーダー格が主導してチーム全体で行うべきものもありますが、全体としては「個人の意識のもち方」が多かったのも特徴です。

具体的な内容を実際の回答とあわせて紹介するので参考にしてみてください。

1位 円滑なコミュニケーション

- コミュニケーションが活発だと、情報の共有ミスが減り、誤解や遅延を防げます。また意見交換やフィードバックを通じて、チーム全体が成長できると思います(20代 男性)

- 日頃からコミュニケーションをとること。依頼したいことがあるときや問題が発生したときに話し合いやすいから(30代 女性)

- 情報共有して、問題があったら先輩後輩関係なく意見を言える環境が大事だと思います(40代 男性)

1位は「円滑なコミュニケーション」でした。

チーム内で普段からコミュニケーションをとっておくことで、仕事でトラブルや遅延が発生したときに、相談しやすい環境になると考えている人が多数。

助け合いや迅速なトラブル対応の基礎になるのがコミュニケーションである考えている人が多いとわかりました。

またコミュニケーションを円滑にしておくことで、意思疎通のミスが減り、仕事が効率化できると考えられます。

2位 適切な役割分担

- 全体の流れから、個々にやるべきことの明確化(30代 男性)

- 一人一人の能力を生かした役割分担。苦手なことを早くやれと言われても、それなりの速度でしかできない。得意を生かす分担が必要不可欠だと思う(40代 女性)

- 個々の役割を明確にするとともに、全体のどの部分を担っているか意識すること(50代以上 女性)

「適切な役割分担」が2位でした。

チームで仕事する際には、役割分担が欠かせません。

役割分担を考える際には業務全体の把握が必要なので、チームメンバーに対し「自分は工程・プロジェクトのどこを担っているのか」という意識づけができます。

またチームメンバー個々の仕事内容が明確になることで、無駄な行動がなくなって、チーム全体の効率が上がります。

「適材適所の役割分担」という声も多いことから、能力を生かせる仕事の担当になることで、モチベーションが上がると考える人も多いとわかりました。

3位 助け合いの意識

- 自分の担当だけでなく、手が空いたら他のところも手伝うこと(20代 女性)

- 作業が遅れているメンバーのフォローに回って、納期に間に合わせること(30代 男性)

- 助け合うという姿勢、意識。仕事のレベルは個人差があるので、できる人間がどれだけカバーできるか(40代 女性)

「助け合いの意識」が3位です。

具体的な行動としては、「自分の仕事が終わったら、周りを手伝う」「仲間の失敗をフォローする」などが挙がりました。

優秀な人でもミスをすることはありますし、何らかの理由で効率が落ちたり作業が遅くなったりすることもあります。

上記のような場合に協力し合って仕事を進めることで、チームや部署全体の仕事が早く終わります。

4位 各自が責任感をもつ

- 一人ひとりが責任をもって、やるべき業務に邁進する(30代 男性)

- 人のせいにしないこと。自分の責任なら、最後までやること(40代 女性)

- 自分のことは自分がやる。チームワークであろうが、自分のやるべきことは他人をあてにしない(50代以上 男性)

4位は「各自が責任感をもつ」です。

チームワークにおいて助け合いは確かに大切です。

しかし、最初から助けてもらうことを期待するのはよくないと考えている人も多いとわかります。

仕事を自主的にこなさない人がいると、特定の人を他の誰かがカバーする状態になってしまい、助け「合い」にはなりません。

チームの中で任された役割に責任をもって、まずは自分でやりとげようとする姿勢が重要です。

5位 お互いの状況を把握する

- 周りを見て臨機応変に対応すること(20代 女性)

- 他のスタッフがしている作業や次に来る患者さんの状況を把握するなど、周りを見る力が大切だと思います(40代 女性)

- 各自が全体の中での立ち位置を意識して、周りの人の動きを意識しながら、自分の役割を確実にこなすことです(50代以上 男性)

5位は「お互いの状況を把握する」です。

チームで仕事するにあたっては、自分の仕事だけに集中するのではなく、周囲の状況を気にすることも必要だと考えている人が多数。

お互いの状況を把握しておくことで、トラブル時や休みのときに、フォローに入りやすくなります。

こまめにお互いの進捗状況を確認することで、「作業をわかっていなさそうな人には指導する」「送れている人の作業を手伝う」といった助け合いができます。

同率5位 目標の共有

- プロジェクトの本来の目的を見失わないこと。壁を越えるのが難しくなってきた段階で、プロジェクトを遂行すること自体が目的になってしまい、当初思い描いていた中身とは異なるものになりかねない事態を目にしてきたから(20代 女性)

- 一人ひとりがチームの目標ややるべき仕事をしっかり理解して動くこと(40代 男性)

- 目的の共有。チームの目標について合意できていないと、勝手なことをしたり、フォローに対して異議を唱えたりして、チームの和が乱れてしまう(50代以上 女性)

「目標の共有」も5位に入りました。

目標を共有しておくことで、同じゴールに向かって頑張る意識が芽生え、協力しやすくなります。

何のために仕事をしているのかが明確になるので、自分勝手な行動や無駄な行動も減ると考えている人もいました。

また「目標がブレないこと」を挙げた人も。

状況によっては目標が変わることもあるでしょうが、変わったならば変わったことをしっかり共有する場が必要でしょう。

7位 お互いへの信頼

- 信頼関係を構築する(30代 男性)

- 信頼関係が一番大事(40代 女性)

- お互いを信じ合うことだと思います(50代以上 男性)

「お互いへの信頼」が7位となりました。

チームメンバーを信頼できないと、仕事を任せられません。

また信頼関係がないと必要以上に気をつかってしまったり、意見を言いにくくなったりします。

信頼関係を築くには時間が必要ですが、チームワークにおいては重要な要素です。

チームで仕事をする人は、メンバー、リーダーに関係なく、誰に対しても思いやりの心を持って接してみてください。

チーム内に思いやりがあれば、円滑なコミュニケーションを取りながら助け合うこともできますし、周囲の思いやりを感じるとモチベーションも高まります。

さらにチーム間の信頼関係も醸成しやすくなり、問題解決が進んだり、チームの生産性が向上したりする好影響もあるでしょう。

仕事のチームワークが悪くなる原因ランキング

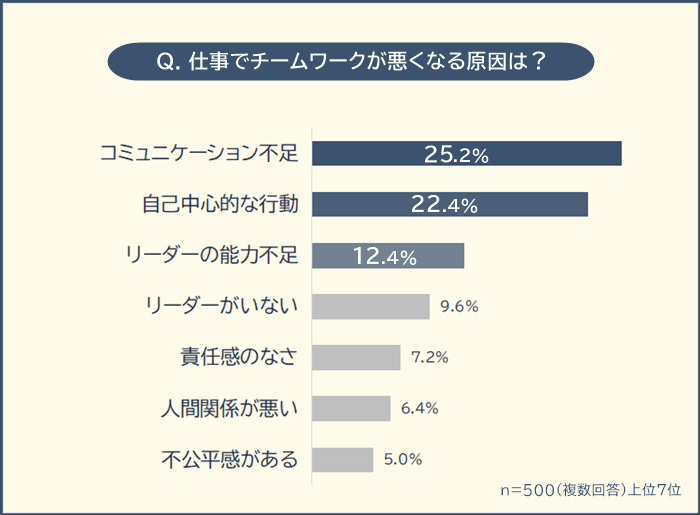

「仕事のチームワークが悪くなる原因」を聞いたところ、1位は「コミュニケーション不足(25.2%)」でした。

「チームワークを高めるうえで大切なこと」の1位がコミュニケーションだったので、チームワーク悪化の原因1位がコミュニケーション不足なのは、納得の結果です。

また2位「自己中心的な行動(22.4%」、3位「リーダーの能力不足(12.4%)」、5位「責任感のなさ(7.2%)」など、輪を乱す人がひとりでもいるとチームワークが悪くなると考える人も多くなりました。

1位 コミュニケーション不足

- コミュニケーションの欠如だと思います。お互いの考えや進捗が共有されないと、誤解やミスが増えます(30代 女性)

- 情報共有の不足です。メンバー間で情報がスムーズに伝わらないと、誤解や認識のズレが生じてしまい、ストレスや不信感につながります(40代 男性)

- 業務多忙などで、密にコミュニケーションが取れなくなってしまうこと(50代以上 男性)

「コミュニケーション不足」が1位でした。

コミュニケーションが不足していると、チーム内での情報の共有が進みません。

結果としてミスややり直しが増えると考えられます。

コミュニケーションが不足してしまう原因としては、「人間関係が悪い」「忙しい」などがありました。

2位 自己中心的な行動

- 他のスタッフなどのことを気にせず、独りよがりに行動すること(20代 女性)

- チームの成果より、個人の成績を重視するメンバーがいる(30代 男性)

- 自己中心的な人がいる。自分の出世やメンツしか考えていない人がいる(40代 女性)

2位は「自己中心的な行動」でした。

チームのルールから逸脱した行動は、他のチームメンバーに迷惑をかけ、チーム全体の業務をストップさせてしまうこともあります。

またチーム内に、「個人成績」「自分の出世や保身」しか考えてない人がいると、他のメンバーがやる気を失ってしまうことも考えられます。

3位 リーダーの能力不足

- リーダーや作業指揮者が曖昧な指示を出す(20代 男性)

- リーダーとなる人の舵取りが下手(30代 女性)

- 「意見をください」などと丸投げしている上司だと、部下は困ります。リーダーが行動しないと口だけリーダーと呼ばれたり、店舗内で不協和音が発生したりするので、率先垂範するリーダーが必要だと思います(40代 男性)

「リーダーの能力不足」が3位です。

リーダー本人がどう思っていようと、リーダーの言動はメンバーに大きな影響を与えます。

ダメなリーダーの例としては、「指示の出し方が下手」「チームメンバーのことを把握していない」「口だけ出して動かない」などが挙がりました。

チームメンバーの状況を把握していないと、適切なフォローもできず、仕事が滞ってしまう可能性もあります。

4位 リーダーがいない

- 誰がリーダーかはっきりしておらず、みんなでなぁなぁになっていると、チームワークが悪くなると思います。リーダーシップをとる人は必要だと思います(30代 女性)

- 全体を判断する人がいない(40代 女性)

- まとめ役がいない(50代以上 男性)

4位は「リーダーがいない」です。

そもそもリーダーやリーダー格がいないチームもあります。

リーダーやまとめ役がいないと、メンバー間で意見が対立したときに、全体を見て解決の方向性を定める人がいなくなりかねません。

「問題が起きているから意見交換しよう」といった声かけや、負担が偏っているメンバーへのフォローも少なくなると考えられます。

5位 責任感のなさ

- 誰かが「自分の仕事ではない」「自分にはわからない」と仕事を横流ししたり、たらい回しにしたりするとき(20代 女性)

- 「誰かがやるだろう」という人任せな気持ちをもっていること(30代 女性)

- 責任感のない社員がいると、雰囲気が悪くなる(40代 男性)

5位は「責任感のなさ」です。

チームでは、個々人が与えられた役割を果たせるよう努力することが求められます。

責任を放棄してしまうと、チームがうまく機能しません。

ただ責任感とは、トラブルをひとりで抱え込むことではありません。

ひとりの力ではどうにもならないと感じたときには助けを求められるのが、チームワークが機能しているチームの特徴です。

6位 人間関係が悪い

- 仲の悪い人同士が一緒に仕事をしているとチームワークが悪くなる(20代 女性)

- 全体の人間関係が悪い。常に誰かが誰かの悪口を言っているような雰囲気があったり、特定の人を排除するような行為があったりするとき(30代 女性)

- パワハラがある(40代 男性)

「人間関係が悪い」も6位に入りました。

悪口やいじめが蔓延しているような職場では、チームメンバーがお互いに不信感をもちやすくなるため、チームワークは育ちません。

なお「気軽に相談したり話したりする人がいないと感じる人が多い場合」という回答もありました。

いじめなどがなくても「馴染めない」と感じている人がいると、チームワークは育ちにくくなってしまう可能性があります。

7位 不公平感がある

- 業務量が偏っている(20代 男性)

- 一人一人の業務にばらつきがあったり、分担がきちんとされていなかったりするとき(30代 女性)

- 仕事量が違うのに、給料が同じとき(40代 女性)

「不公平感がある」が7位となりました。

業務量や評価に関して不公平感があると、チームワークが機能しにくくなるとわかります。

「頑張っているのに評価されないなら、頑張る意味がない」と思ってしまう人が出てくるからですね。

なお他メンバーの状況が正しく共有されていないケースでも、不公平感は生まれやすくなります。

不公平感を減らすためにも、コミュニケーションや情報共有が重要です。

仕事のチームワークを悪くしないためには、定期的なミーティングと、それぞれの役割を明確化することです。

情報共有が行われないと、誤解やミスが発生しやすく、コミュニケーション不足の認識によるズレなどで、仕事の質にも影響を与えかねません。

お互い気を使ってコミュニケーションが取りにくい場合でも、定期的にミーティングが開催されれば意見も伝えやすいでしょう。

また、チームメンバーが多い場合、「誰かがやってくれているだろう」と思ってしまうこともあります。

役割を明確にし、責任の所在がはっきりしていれば、責任転嫁や自己中心的な行動も避けられます。

チームリーダーは、メンバーの意見を尊重しながらルールを作り、チームワークをしっかりリードするのがおすすめです。

仕事のチームワークを高めるメリット

仕事のチームワークを高めるメリットには、どのようなものがあるのでしょうか。

メリットについて順番に解説するので参考にしてみてください。

チームワークが高まることで生産性が向上する

職場のチームワークを高めることで、生産性向上につながるというメリットがあります。

チームワークが生産性向上につながる理由は以下の通りです。

- お互いの苦手分野をカバーし合える

- 苦手分野をカバーしてもらえるので、得意分野に集中できる

- 役割分担が明確になり、業務の無駄を省ける

- 人間関係の不安を抱きにくいので、ポジティブに働ける

- チーム目標への意識が高まる

業務が高度化している現在、ひとりでできる仕事や判断には限りがあります。

スムーズに業務上のトラブルを解決して生産性を維持するためには、多様な背景やスキルをもつ人材が成果を挙げるためのチームワークが重要です。

チームワークが良くなることでモチベーションが向上する

チームワークが良くなることで、社員のモチベーションも向上すると期待できます。

チームワークがいいと社員のモチベーションが高まる理由は、以下の通りです。

- 各人がチーム目標を理解し、チームへの貢献意識が生まれる

- 自分の働きがチームに貢献していると実感しやすくなる

- 切磋琢磨できる環境がつくられ、社員がお互いに刺激し合える

- 成功や成長を評価されることで、心理的な報酬を得られる

- 協力しながら課題を克服したり成果を出したりすることで、満足感が高まる

社員のモチベーションが高まれば、仕事への取り組み方もより良い方向に変わると期待できます。

モチベーションアップは生産性向上にもつながるでしょう。

意見交換が活発になってアイデアが生まれやすい

チームワークが良くなると、アイデアが生まれやすいというメリットもあります。

チームワークがいいと安心して自分の意見を発表できるため、社員間の意見交換が活発になるからです。

意見交換が活発になると、社員が何かしらの「気づき」を得たり、視野を広げたりする機会が多くなります。

現在ではビジネスサイクルが早くなり、常に新しいアイデアが求められているものの、ひとりで思いつくアイデアは限られています。

変化の大きいビジネスシーンに対応するため、チームワークが重要となっているのですね。

新商品を生み出す際もトラブルを解決する際も、チームワークから生まれるアイデアは役立つはずです。

チームワークが良い職場は社員の定着率が高まりやすい

チームワークが良い職場では、社員の定着率が高まりやすくなります。

チームワークがいいと社員の定着力が高まる理由を紹介します。

- 上司や同僚といい関係を築ける

- チーム・企業への帰属意識が高まる

- モチベーションが高い状態で仕事できる

いいチームワークの職場にいると、仕事で嫌なことがあったとしても周りに相談したり頼ったりできるので、離職まで至る可能性が減少します。

企業にとっては、離職を防止することで、新人の採用にかかる労力・金銭面でのコストを削減できるメリットがあります。

仕事のチームワーク不足で起こりえる問題

仕事のチームワーク不足で起こりえる問題の例を紹介します。

問題点を知ることで、チームワーク向上への意識を高めていきましょう。

チームワーク不足で仕事の質が低下しやすい

チームワーク不足により、仕事の質が低下する恐れがあります。

チームワーク不足で仕事の質が低下する理由は、以下の通りです。

- 正確な情報伝達や適切な情報共有ができず、ミスにつながる

- 社員間の協力体制がないので、無駄が生じるなどして業務効率が下がる

- 役割分担があいまいになり、効率的な取り組みができない

- わからないことがあると、止まったままになってしまう社員が出てくる

仕事の質が低下し「納期を守れない」「納品物にミスが見つかる」などのトラブルになると、顧客からの信頼を失いかねません。

工事現場や医療・介護の現場では、チームワーク不足から人命にかかわる事故やいわゆる「ヒヤリハット」が起きる可能性も。

またわからないことがあるときに質問できないと、社員ひとりひとりの能力が向上しにくくなると考えられます。

「チームワーク不足が重大な損失につながるかもしれない」と認識しておく必要があります。

職場内のモチベーション低下へとつながりやすい

チームワークが不足していると、職場内のモチベーションが低下しかねません。

チームワーク不足の職場で社員のモチベーションが低下する理由は以下の通りです。

- 社員間の認め合いが行われない

- 見られている意識がなくなり、サボりがちになる

社員が「頑張っても認めてもらえないし評価してもらえない」と感じると、仕事に対するモチベーションが下がってしまうでしょう。

心理的な報酬がないので、頑張れないのですね。

また「誰も自分のことなんて見ていないんだな」と思うと、「少しくらいサボってもバレないだろう」と、勤務態度が悪くなってしまう社員も出てくるかもしれません。

コンプライアンスの意識が薄れ、不正行為が行われる可能性すらあります。

離職率アップへとつながりやすい

チームワークが乏しい職場では、離職率アップへつながりやすくなります。

他の誰かと話しにくかったり助け合いや認め合いがない職場は、社内の人間にとって居心地が悪いからです。

また頑張っても評価されないとやりがいを感じられないので、モチベーションも下がりやすくなります。

「辞めたい」と思ったときに相談できる相手や引き留めてくれる人もいないので、離職へのハードルも低くなってしまうでしょう。

離職率が高いと、採用コストや新人教育にかかる労力がかさみます。

チームワーク不足の職場では、プラスの効果がないだけではなく、大きなマイナスの効果が出てきてしまうと認識する必要があるでしょう。

アンケート調査結果と蛯原健治氏の総括コメント

アンケートの調査結果はいかがでしたでしょうか。

仕事のチームワークにおいてはコミュニケーションが大切だと考えている人が多数。

コミュニケーションが不足していると情報共有ができず、仕事が効率的に進まないためです。

またコミュニケーションの基本になるのが人間関係なので、人間関係が悪い職場でもチームワークは機能しにくくなります。

チームで仕事するうえでは、チームを組織する会社やまとめ役となるリーダーの責任も大きいですが、チームメンバー個々人が責任感をもって業務にあたることも求められます。

- 蛯原健治氏の総括コメント

-

チームワークとは、組織力×関係力です。アンケート結果を分類すると、

組織力 <2位 適切な役割分担>

<4位 各自が責任感をもつ>

<同率5位 目標の共有>

関係力 <1位 円滑なコミュニケーション>

<3位 助け合いの意識>

<5位 お互いの状況を把握する>

<7位 お互いへの信頼>

となります。関係力=円滑なコミュニケーションが育まれるのは、実は、組織力=高い目標を共有して、役割が決まっている時です。

さらに、メンバー個々の能力の高さ、強み=人材力を加え、人材力×組織力×関係力の3つの力を高める事がチームビルディングになります。

チームワーク(組織力×人材力)も大切ですが、複雑で環境変化の激しい時代に成果を出し続けるには、個の長所を最大限に活かした組織づくり、チームビルディング(人材力×組織力×関係力)が求められています。